|

|

| LE POINT DE VUE HISTORIQUE |

C'est

à l’époque où fleurissait l’école de peinture

brugeoise que s’est propagée dans les Pays-Bas, cette forme d’artisanat

originaire de Venise. La mode réclama bientôt des dentelles

à foison pour orner les manches et les cols des femmes des opulents

marchands… C'est

à l’époque où fleurissait l’école de peinture

brugeoise que s’est propagée dans les Pays-Bas, cette forme d’artisanat

originaire de Venise. La mode réclama bientôt des dentelles

à foison pour orner les manches et les cols des femmes des opulents

marchands…

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, toutes les cités de Flandre et du nord de la France se mirent à utiliser les indigents pour répondre à une demande croissante. Artisanat individuel, la dentelle était exécutée au logis par des femmes déjà écrasées de tâches ménagères. Le marchand, seul maître pour la fixation du prix du travail fini, fournissait le fil de lin. Pas de corporation pour défendre les droits des dentellières, et pas de célébrité pour les plus habiles d’entre elles… Pourtant, que d’ingéniosité pour réaliser les superbes pièces ouvragées que les Cours d’Europe s’arrachaient ! Que d’efforts consentis, au risque d’y laisser la vue et de s’abîmer les mains, pour orner les parures des élégantes. Seul produit d’exportation à la suite de la crise du textile flamand, la dentelle s’est longtemps maintenue sur les marchés grâce à son faible coût et à sa qualité. Une ville comme Anvers y employait en 1738 un quart de sa population active, main d’œuvre enfantine incluse. Plus tard, l’invention du tulle mécanique puis du métier Jacquard portèrent un coup fatal à la dentelle artisanale.  La

technique de la dentelle au fuseau fut enseignée au début

du XXe siècle par des religieuses à leurs petites protégées

de Hong-Kong ou des Philippines. Les pièces que vous serez tenté

de vous procurer lors de votre séjour sont indubitablement

de la dentelle brugeoise par les motifs et la technique. Mais elles proviennent

presque à coup sûr du travail sous-payé de petites

mains asiatiques… La

technique de la dentelle au fuseau fut enseignée au début

du XXe siècle par des religieuses à leurs petites protégées

de Hong-Kong ou des Philippines. Les pièces que vous serez tenté

de vous procurer lors de votre séjour sont indubitablement

de la dentelle brugeoise par les motifs et la technique. Mais elles proviennent

presque à coup sûr du travail sous-payé de petites

mains asiatiques…

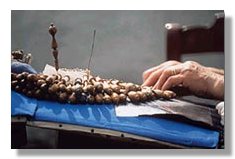

La t  echnique

du fuseau reste une spécialité brugeoise : le cliquètement

de ces outils de bois et la voltige des doigts des dentellières

sur un carreau, piqué d’épingles formant un motif ou réseau,

suscite toujours l’admiration du visiteur. echnique

du fuseau reste une spécialité brugeoise : le cliquètement

de ces outils de bois et la voltige des doigts des dentellières

sur un carreau, piqué d’épingles formant un motif ou réseau,

suscite toujours l’admiration du visiteur.

Pourtant, rares sont les dentellières encore capables de réaliser le « point de fée », une sorte de chef d’œuvre absolu dans l’art des dentelles, qui nécessitait de 300 à 700 fuseaux ! Bruges et la dentelle sont deux concepts qui se rejoignent, qui s'évoquent mutuellement. Mais cette unité est-elle mythe ou réalité? Au dix-neuvième siècle et au début du vingtième, la manufacture de dentelle en Flandre était très importante. Dans le monde de la dentelle, la ville de Bruges occupait une position majeure, historique et culturelle, mais plus encore, sa position était d'une importance socio-économique. Cet aspect souligne le contraste entre deux mondes extrêmes, celui du consommateur, d'une part, et celui du dentellier, d'autre part. De par ses nombreuses écoles de dentellerie et son commerce florissant, Bruges était devenue un haut lieu de la dentelle en Europe. Lors d’une exposition de la dentelle religieuse et profane, de la dentelle à l'aiguille et aux fuseaux, des pièces provenant principalement de collections privées ont été présentées. Ont été également exposés des coussins, des fuseaux et d'autres matériaux servant à la dentellerie, qui proviennent des quatre coins de l'Europe. Mais les feux de la rampe sont dirigés sur la ville de Bruges qui, à juste titre, porte le titre de "ville de la dentelle". |

| Le Musée de la Dentelle |

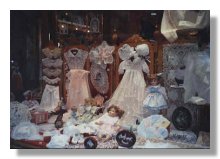

Le M usée

de la Dentelle se trouve dans la maison-Dieu restaurée « Jeruzalem

» (fondée au 15e siècle par la descendance du commerçant

génois Adornes). L’ancienne maison de la famille héberge

les ateliers des dentellières. Celles-ci y donnent fréquemment

des démonstrations et, dans la petite boutique, on peut se procurer

tous les matériaux pour faire de la dentelle soi-même. usée

de la Dentelle se trouve dans la maison-Dieu restaurée « Jeruzalem

» (fondée au 15e siècle par la descendance du commerçant

génois Adornes). L’ancienne maison de la famille héberge

les ateliers des dentellières. Celles-ci y donnent fréquemment

des démonstrations et, dans la petite boutique, on peut se procurer

tous les matériaux pour faire de la dentelle soi-même.

Outre l’école, on peut également visiter l’église de Jérusalem. Cette chapelle familiale du 15e siècle contient un intérieur exceptionnel avec, entre autres, d’uniques vitraux et le mausolée d’Anselmus Adornes et de son épouse. le magasin Apostelientje à Brugge Fabricant de fuseaux et matériel - Dentelles anciennes - fils ... |

| LA LEGENDE |

| Dame Barbara était veuve.

La pauvre femme et ses cinq enfants vivaient dans la misère. Aussi

chaque membre de la famille travaillait-il dur. Nuit et jour, on entendait

ronronner le rouet.

Séréna, l’aînée, faisait de son mieux, mais elle craignait fort que tout ce labeur ne leur permette pas de vivre. En fait, la misère devenait chaque jour plus grande au foyer de la veuve et inspira ce vœu à Séréna : « Sainte Vierge, donnez-moi les moyens de secourir ma famille, et je renonce aux joies et aux espérances de mon cœur ! » Etouffer son cœur : ce n’était que plus tard qu’elle comprendrait la portée de son vœu.  Vint

le printemps, et par un bel après-midi, Séréna s’en

alla faire une promenade à la campagne, accompagnée de son

ami Arnold, l’apprenti sculpteur. Tout à coup, tandis qu’ils se

reposaient sous un grand chêne, l’air sembla s’obscurcir au-dessus

d’eux. Une quantité innombrable d’araignées venait de s’abattre

sur la coiffe noire que Séréna avait ôtée, et

de leur va-et-vient grouillant naissait une toile représentant de

gracieuses figures ; c’étaient des fleurs, des oiseaux, des ornements

délicats… Vint

le printemps, et par un bel après-midi, Séréna s’en

alla faire une promenade à la campagne, accompagnée de son

ami Arnold, l’apprenti sculpteur. Tout à coup, tandis qu’ils se

reposaient sous un grand chêne, l’air sembla s’obscurcir au-dessus

d’eux. Une quantité innombrable d’araignées venait de s’abattre

sur la coiffe noire que Séréna avait ôtée, et

de leur va-et-vient grouillant naissait une toile représentant de

gracieuses figures ; c’étaient des fleurs, des oiseaux, des ornements

délicats…

Disparues aussi rapidement qu’elles étaient venues, les araignées laissèrent Séréna toute perplexe. Et elle songea : « Si une simple araignée fait un dessin si charmant avec du simple fil de la Vierge, pourquoi ne ferais-je pas mieux moi avec mon fil qui est si fin ? » Mais comment conserver ce précieux dessin ? Arnold s’en chargea ; avec des branches d’arbres entrecroisées, il fît un châssis sur lequel ils fixèrent la toile et, le soir même, Séréna se mit au travail. Le lendemain matin, lors de sa visite à Séréna, Arnold constata que les fils s’étaient emmêlés inextricablement. Séréna en était complètement désespérée.  Alors

pour empêcher les fils d’encore s’embrouiller, il attacha au bout

de chacun d’eux un petit morceau de bois. Un grand pas était

ainsi fait ; le fuseau était inventé. Alors

pour empêcher les fils d’encore s’embrouiller, il attacha au bout

de chacun d’eux un petit morceau de bois. Un grand pas était

ainsi fait ; le fuseau était inventé.

Après quelque temps, ce ne fut plus qu’un jeu pour Séréna et elle fabriqua les premières véritables dentelles. Arnold faisait les dessins, Séréna les suivait avec son fil. Les premières dentelles furent exposées dans la maison d’Arnold où de riches négociants vinrent les admirer. Bientôt le bruit de la miraculeuse invention se propagea et la dentelle devint un article recherché, voire bien rémunéré. Alors, pour mieux répondre à la demande, Séréna initia ses petites sœurs à cet art tout nouveau. Toutes s’y mirent du matin au soir et bientôt la prospérité régna dans la famille. Quelques mois plus tard, Arnold présenta son chef-d’œuvre en vue d’obtenir la maîtrise et il fut accepté dans la corporation comme maître sculpteur. Rien ne l’empêcha dorénavant de demander Séréna en mariage. Ce qu’il fit.  Mais

quel choc pour le pauvre Arnold lorsqu’elle refusa ! Elle lui avait tout

de même déclaré son grand amour ! Arnold ignorait qu’elle

se devait de rester fidèle à son vœu secret. Ni Arnold, ni

sa mère ne purent la dissuader. Mais

quel choc pour le pauvre Arnold lorsqu’elle refusa ! Elle lui avait tout

de même déclaré son grand amour ! Arnold ignorait qu’elle

se devait de rester fidèle à son vœu secret. Ni Arnold, ni

sa mère ne purent la dissuader.

Une année s’écoula, un nouveau printemps s’annonça. Pour fêter l’anniversaire du divin événement, Séréna se traîna toute seule jusqu’à l’endroit où son vœu avait été reçu. Là elle pensa longtemps à Arnold, puis elle pria la Sainte Vierge pour que son fiancé ne souffrît plus. Soudain elle aperçut des centaines d’araignées tissant le fil de Vierge comme un an auparavant jour pour jour. Les fils traçaient sur la coiffe noire de la fille une toile singulière. Séréna l’observa attentivement ; c’était un bouquet de mariée au milieu duquel se dessinait un petit texte : « Je te relève de ton vœu ! ». Un cri de joie s’échappa de ses lèvres. Arnold, qui l’avait suivie de loin et s’était caché derrière un buisson, bondit vers sa bien-aimée. Rougissante, elle lui révéla son secret. Tout devint alors clair pour Arnold. Il va de soi que la noce ne se fit plus attendre ! |

|

|

| A Bruges les manieurs de fourquet

occupent le haut du pavé avec la brasserie De Gouden Boom

« L’arbre d’or », depuis 1587, fournisseur de bières savoureuses comme "Brugs Tarwebier" (Blanche de Bruges), "Brugse  Tripel"

et "Abdij Steenbrugge" (bière d'abbaye). Tripel"

et "Abdij Steenbrugge" (bière d'abbaye).

Le Musée de la Malterie et de la Brasserie se trouve à l'arrière de la brasserie De Gouden Boom et occupe les locaux d'une ancienne malterie créée en 1902 et qui a fonctionné jusqu'en 1976 où toutes les machines sont restées en place (bien conservées). On y garde également une collection intéressante concernant les brasseries brugeoises du début du siècle. Bruges comptait 31 brasseries en activité avant la première guerre mondiale. Le musée s'attarde sur le passé brassicole de la ville à travers d'anciens documents ou du matériel de brasserie. Outre les activités de brasserie et de malterie, le musée s'intéresse aussi aux métiers connexes : tonneliers, sabotiers...et cafetiers.

Le musée organise également des promenades guidées dans la ville (3,5 heures) pour des groupes de 15 à 20 personnes avec visite du musée, d'estaminets typiques et d'anciens bâtiments de brasserie. Vous trouverez également la Brasserie « Straffe Hendrik ». Cette brasserie, dont on fait déjà mention en 1546, fournit une bière du nom "de Straffe Hendrik", une boisson locale de haute fermentation à base de houblon, de malt et de levure spéciale. La bière peut être dégustée sur place. Pendant une des visites guidées, vous en apprendrez plus sur la production et sur l'histoire de la brasserie. Dans la catégorie « du producteur au consommateur », il y a encore le « Brugse Bierkaai », la microbrasserie de Jan De Bruyne, un « biérologue » réputé. |